働きながら公務員試験の勉強をしたいものの、忙しくてなかなか時間が取れず、残り半年程度しか時間がなくて焦っていませんか?

実は、効率的な勉強法や適切な対策をすることで、半年という限られた期間でも合格を目指すことは可能です。

本記事では、社会人が働きながら公務員試験に半年で合格するための方法を解説します。

最短最速で合格を掴み、豊かな人生をスタートさせたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

大変だが働きながら半年で合格するのは可能

冒頭でもお伝えしましたが、半年でも公務員試験に合格するのは可能です。

大変ではあるものの、限られた時間の中でも効率的に勉強をすることと、自分に合った勉強スタイルを確立すれば、十分に戦えるはず。

合格するために必要な決意を持つためにも、まずは社会人が公務員試験に合格するハードルの高さを理解しておきましょう。

本来どのくらい勉強時間が必要なのか

一般的に必要とされる「公務員試験の合格に必要な勉強時間」を、以下にまとめました。

| 試験区分 | 必要な学習時間の目安 |

|---|---|

| 地方公務員(初級) | 800時間程度 |

| 地方公務員(上級) 国家公務員(一般職) 国家公務員(専門職) | 1,000時間程度 |

| 国家公務員(総合職) | 1,500時間程度 |

働きながら勉強しなくてはならない社会人は、毎日欠かさず3時間勉強をしたとしても、半年で約550時間にしかならないのが現実です。

休日をとにかく勉強に捧げることと、質が高く効率的な勉強をすることでしか、時間のギャップは埋められません。

半年で合格を目指すなら、絶対に合格するんだというモチベーションを、常に保ち続ける必要があります。

働きながら半年で合格するのが大変な理由

働きながら半年で公務員試験に合格するのが大変な最大の理由は、時間とエネルギーの不足です。

仕事の疲れもある中で、毎日質の高い勉強をし続けることは、非常に難しいでしょう。

加えて、以下のような要因も生産性を落とします。

- 仕事のストレスで勉強に集中できない

- 急な残業や休日出勤等で勉強の予定が狂う

- プライベートの時間が削られて強いストレスを抱えてしまう

さまざまな制約がある中でも合格を勝ち取るには、いかに勉強時間を捻出するのか、どのように集中力を維持するのかにかかっています。

教養試験のみで受験するもの1つの手

地方公務員試験の初級や一部の国家公務員試験では、専門科目を課さずに教養試験のみで受験が可能です。

試験科目が少なく準備がしやすい一方で、倍率が高かったり、面接が最重要視されたりと、大変になる部分もあります。

働きながらだと、専門科目までカバーする時間が取りづらいはず。

もし効率的に勉強する自信がある場合は、教養試験のみで受験するもの1つの手です。

半年で公務員試験合格するための効率的な勉強方法

効率的に勉強するなら、以下の勉強法は必ず取り入れましょう。

- 最低3年分以上の過去問を解く

- 配点の高い(出題数の多い)科目を優先的に勉強する

- 復習は適切なタイミングで何度も行う

過去問を解けば傾向と対策がわかりますし、科目ごとに優先順位を付ければ、時間をどの程度割くべきなのかがわかります。

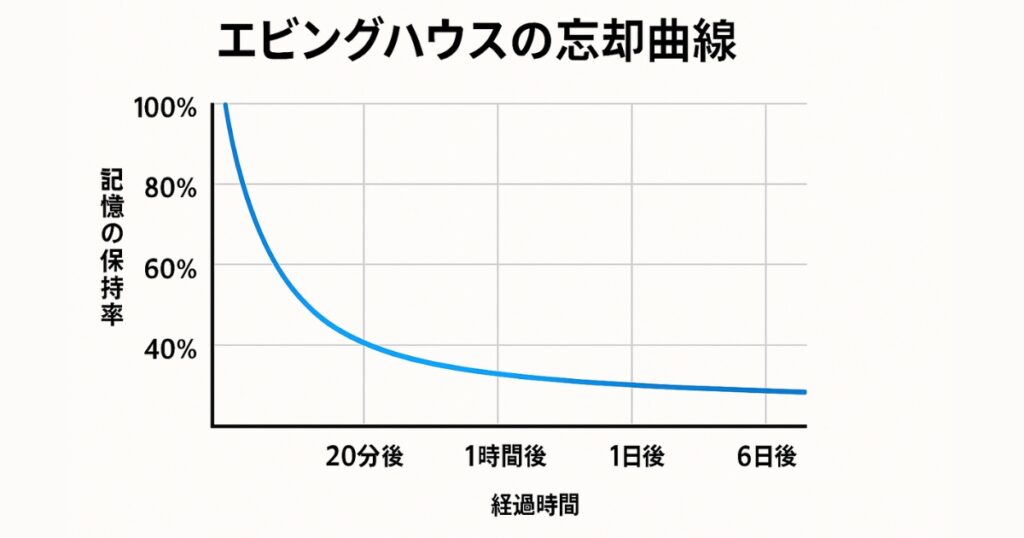

復習するのに適したタイミングは、勉強した当日、3日~1週間後、2週間後、1ヶ月後です。

記憶の取り戻しやすさを表した図で有名な「エビングハウスの忘却曲線」に沿えば、勉強した内容をしっかり思い出すためには、上記のタイミングで復習するのが効率的です。

それぞれの勉強法を最低限行ったうえで、各科目に取り組む際のポイントを見ていきましょう。

- 数的処理

- 文章理解

- 社会科学

- 人文科学

- 自然科学

- 時事問題

- 法律系

- 経済系

- 行政系

- 論作文

- 面接(人物試験)

数的処理

数的処理は、ほとんどの公務員試験で出題数がもっとも多い科目です。

問題内容は以下の4つの分野に分かれます。

- 数的推理

- 判断推理

- 空間把握

- 資料解釈

算数や数学の基礎的な知識が必要な部分があるものの、解法のパターンを覚えるだけで、ある程度対応できる問題も数多く存在します。

暗記や反復練習をすることで、大きく点数が伸びるはずです。

どの問題にどの解法パターンが使えるのか、身につくまでとにかくインプットとアウトプットを繰り返しましょう。

文章理解

文章理解は、比較的出題数の多い科目でありながら、短期間で習得するのが簡単な科目です。

問題内容は、以下の3分野に分かれています。

- 現代文

- 古文・漢文

- 英文

どの分野も長文を読み、正確に内容を把握できているかを問われる問題が出題されます。

現代文と英文は必ず点を取っておきたい重要分野ですが、古文・漢文は1題しかないことも多いため、勉強優先度は低めです。

すべての文章を丁寧に読むと、解答時間が足りなくなる可能性があるため、問われている内容の前後の文章など、必要な箇所を見つける力を養いましょう。

英単語は高校レベルの頻出単語を覚えておけば、ほとんどの設問をカバーできます。

社会科学

社会科学は、受験する職種を問わず出題数が多く、数的処理と文章理解と同様に最優先で勉強したい科目の1つです。

以下の4分野から出題されます。

- 政治

- 経済

- 社会

- 法律

とにかく暗記が必要な科目ですが、歴史的な流れとともに覚えることで理解がしやすく、記憶の定着も良くなることでしょう。

国家公務員の「専門職」の受験に必要な科目と被る部分が多いため、人によっては勉強せずとも得点源となり得ます。

人文科学(日本史・世界史・地理・思想・文芸)

人文科学は以下の5分野に分かれ、正誤問題や組み合わせ問題などが出題されます。

- 日本史

- 世界史

- 地理

- 思想

- 文学・芸術

範囲が広いにもかかわらず、出題数が4問程度と少ないため、コストパフォーマンスが悪い科目です。

ただし、一部の試験では出題数が多くなる場合もあるため、捨て科目にするにはリスクが伴います。

半年で暗記するのは大変ですので、時間を割けない場合は過去問を参考にして、傾向と対策を練りましょう。

自然科学(数学・物理・生物・科学・地学)

高校で学ぶ理系科目から出題される自然科学は、以下の分野に分かれています。

- 数学

- 物理

- 生物

- 科学

- 地学

文系にとっては難しそうな内容だと思いがちですが、覚える範囲は意外と少なめです。

過去問を見ると頻出の分野は限られているため、出題傾向を分析しながら対策しましょう。

半年で合格を狙うなら、出題される職種が少ない数学は後回しにし、対策しやすい生物と科学から取り組み、次いで科学、物理の順番で対策するのがおすすめです。

時事問題

時事問題を対策するときは、試験日から約1年前までのニュースを把握しておきましょう。

単に暗記するだけだと忘れてしまいがちなため、そのニュースに対して自分がどう感じたのかや、歴史的背景を結びつけると覚えやすくなります。

毎日出勤前の15分程度、ニュースアプリ等で世界や日本で起きていることを把握する習慣を身につけつつ、以下の項目を重点的にチェックしましょう。

- 政治・行政

- 経済・財政

- 社会問題

- 災害対策

- 地方創生

- 科学・文化

時事問題は論文試験や面接試験でも出題される可能性があるため、必ず抑えておきましょう。

法律系

法律系の科目は、専門科目がある大卒程度の試験を受ける場合、必ず出題されます。

出題範囲は膨大ですが、その中でも職種にかかわらず、特に出題頻度の高い分野は以下の3つです。

- 憲法

- 民法

- 行政法

過去問をベースに傾向と対策をつかみ、判例と条文を結びつけながら覚えると、記憶に定着しやすくなります。

専門科目の中でも特に出題数が多いので、優先的に勉強しましょう。

経済系

経済系の科目は、大卒程度の区分や行政事務区分の試験で出題されます。

出題範囲は以下のとおりです。

- ミクロ経済

- マクロ経済

- 財政学

- 経営学

- 会計学

実は時事問題も関連するため、教養科目対策も兼ねています。

経済学の分野は暗記もありますが、ある程度計算のパターンが存在するため、まずは必要な計算方法を覚えましょう。

財政学と経営学は完全に暗記分野ですので、試験前に短期集中での対策がおすすめです。

会計学は範囲が非常に広いため、過去問をもとに頻出箇所を重点的に対策しましょう。

行政系

専門科目の1つである行政学は、以下の5分野から出題されます。

- 行政学

- 政治学

- 社会学

- 国際関係

- 社会政策

特に行政学と政治学はどの職種にも出題されるため、優先的に勉強したいところです。

社会学は国家公務員試験や特別区の試験以外は出題されないため、志望する職種によって勉強するかどうかを決めましょう。

社会政策は地方上級での出題数が多く、比較的簡単に得点できるため、志望する場合は優先度が高めです。

国際関係は難易度が非常に高いため、半年で合格を狙う場合は捨て科目にする選択肢も視野に入れましょう。

論作文

論作文試験はどの職種でも配点が高いため、対策は必須です。

国家一般職や特別区では二次試験ではなく、一次試験内で実施されます。

高得点を狙うなら、以下のポイントを意識してみましょう。

- テーマを正確に理解し、主張内容を軸からずらさない

- 主張に説得力を持たせるために、具体性を意識する

- 稚拙な表現を使わず、さまざまな語彙を使う

- 誤字脱字をなくす

構成がしっかりと作れないと全体の文章があやふやになってしまうため、構成を考えるところを重要視しましょう。

1人で対策するのは難しいため、半年で合格を狙う場合、第三者に添削をお願いするのがおすすめです。

面接(人物試験)

面接の形式は個人面接が一般的ですが、試験によっては集団面接や集団討論も実施されます。

たとえ筆記試験が良くても、面接で失敗するだけで不合格になり得る、非常に重要な試験です。

以下の質問は頻出のため、必ず練習するようにしましょう。

- 公務員への転職を志望した理由

- 自身の長所・短所

- 仕事で頑張ってきたこと

- 前職について

- なぜこの自治体を選んだのか

面接試験も1人で対策するのが難しいため、家族や友人、プロに頼んで模擬面接を行いましょう。

対策を始めるのは、一次試験合格後でかまいません。

働きながら半年で合格するために必要な準備

働きながら半年間で公務員試験に合格するためには、効率よく勉強するための準備が不可欠です。

限られた時間の中で最大の成果を出すためにも、緻密な戦略を立てましょう。

学習計画を立てる

勉強を始める前に、必ず学習計画を立てましょう。

半年間でできることは限られているため、以下の点を意識したいところです。

- 平日と休日の勉強時間配分

- どの科目にどれだけの時間を割くべきか

- 復習をどのタイミングでするのか

ただ漫然と勉強するだけでは身につくものも身につきません。

ゴールから逆算しながら、現状で何をすべきかを考えつつ、仕事と両立できる現実的なスケジュールを組みましょう。

毎月1回は進捗状況を確認しながら、必要に応じて計画を修正する柔軟性も大切です。

スキマ時間を活用する

仕事をしながらだと、まとまった勉強時間を確保するのが困難なため、スキマ時間を積極的に活用しましょう。

通勤が電車かバスなら、デジタル教材やアプリが有効ですし、昼休みなら過去問や参考書で勉強ができます。

いつもより30分早く起きて朝活で勉強したり、夜寝る前に軽く復習したり、時間の作り方はさまざま。

スキマ時間をうまく活用し、1日にプラス1時間でも勉強に充てられれば、半年間で約150時間も勉強時間が確保できます。

優先順位を決める

効率的に勉強を進めるためにも、科目ごとに優先順位を付けましょう。

優先順位を決めるときには、各科目を4つのカテゴリーに分類し、学習計画に組み込みます。

- 高配点で得意な科目:維持・強化

- 高配点で苦手な科目:最優先で強化

- 低配点で得意な科目:時間があれば対応

- 低配点で苦手な科目:最小限の対応

また、試験日が近づくにつれて優先順位を微調整することも大切です。

単純な暗記ものは、試験前に一気に覚えてしまうのもよいでしょう。

半年間ですべてをカバーするのは不可能ですので、タイパが悪い科目を捨てる判断も必要です。

どの勉強方法が合っているのかチェックしよう

公務員試験に合格するための勉強方法は1つではありません。

働きながら半年で効率的に勉強を進めるためには、自分に合った勉強方法を選択することが重要です。

独学、予備校、オンラインスクールの3つのスタイルのメリット・デメリットや、それぞれどんな人に向いているのかを詳しく解説していきます。

独学が合っている人

独学は自己管理能力が高く、計画的に勉強できる方に適しています。

強制力がなくても自分を律し、サボらずに半年間を乗り切れるモチベーションの高さが必要です。

独学は自分の好きなタイミングで勉強できるため、仕事と両立しやすい反面、1人だからこその大変さがあります。

SNS等を活用してオンライン上で勉強仲間を作るなど、モチベーション管理を徹底しましょう。

予備校がおすすめの人

予備校は、専門的な指導と整った環境で勉強したい方におすすめです。

仕事をしながらだと、夜間のコースや土日のみのコースを受けることになります。

予備校を検討している方は、無料説明会や体験授業に参加して、講師の教え方や教材の質など、実際に確認してから決めることをおすすめします。

オンラインスクール(通信講座)がおすすめの人

オンラインスクールは、独学と予備校の要素が合わさったバランスの良い学習スタイルです。

働きながらでも無理なく効率的に勉強できるため、社会人の強い味方になります。

近年では学習を支援してくれるツールも充実しており、予備校に近いサポート体制が整っているオンラインスクールも増えています。

スキマ時間にも勉強できることに加え、スマホさえあれば教材を持ち歩く必要がなく、日々勉強に取り組みやすいでしょう。

数的塾なら働きながらでも最短合格が目指せる

社会人が半年で公務員試験に合格するための力強い味方になるのが、オンラインスクールの「数的塾」です。

数的塾は、なんと最短3ヶ月で合格を目指せます。

低価格ながらも、サービス内容の充実度は他の予備校やオンラインスクールにも負けません。

最短合格が目指せる理由について、詳しく解説していきます。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

理由①オリジナルの学習計画を作成

「数的塾」の最大の特徴は、受講者1人1人に合わせたオリジナルの学習計画を作成する点です。

教養試験対策では、日々の学習データを集積することで、その人に最適化された問題が出題されます。

隔週に小テストを実施することで、自分の苦手分野や他の受講生たちの正答率もわかるため、今勉強すべきポイントが一目瞭然です。

理由②見放題の講義動画で弱点を徹底的に克服可能

教養試験の動画講義は全192レッスンあり、1,500時間超えの充実した内容になっています。

すべての動画が見放題ですので、前述の学習計画と併せて、弱点を徹底的に克服可能です。

さらに、動画講義は内容が都度更新されるため、最新の試験対策ができます。

理由③論文や面接対策もサポート

一般的なオンラインスクールでは論文添削や模擬面談を行いませんが、「数的塾」では月に3本からの論文添削(小論文プラスコース以上)、模擬面接(一部コースでは別途料金)まで手厚くサポートします。

試験内でも最重要視される論文と面接は、1人では対策しづらい分野です。

論文添削は専用のフォームに写真を添付することで、最短即日で音声付きのフィードバックが受けられます。

面接は、数々の受験生を合格に導いた経験豊富な講師が対応。

他の受験生に差をつけ、合格を掴み取るために必要なことがわかります。

理由④ある程度の強制力の中で自由に学べる

オンラインスクールのデメリットの点でも触れましたが、一般的なオンラインスクールには強制力がありません。

しかし「数的塾」では、小テストの結果による日々の進捗確認や、講師からのフィードバックがあるため、モチベーションの維持がしやすくなっています。

ある程度の強制力が働きつつも、自由なタイミングで勉強できるため、独学と予備校のいいとこ取りをしたような勉強スタイルです。

まとめ

社会人が働きながら半年で公務員試験に合格するのは、決して不可能ではありません。

ただし、短期間で合格を実現するには、限られた時間を最大限に活かす戦略的な勉強法と事前準備が必須です。

「本気で合格を狙いに行きたい」「公務員になって今よりも人生を豊かにしたい」と思っている方は、少しでも合格に近づくためにも、最高効率で最短合格が狙える「数的塾」の活用してみてはいかがでしょうか。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

コメント