公務員試験における「教養のみ」での受験は専門科目が必要ないとはいえ、教養科目の全範囲を対策するのは大変なため、捨て科目は作っておくべきです。

しかしどの科目を捨てるべきか、本当に捨てていいのかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「捨て科目にするべき科目」や「捨て科目を作る場合の学習戦略」について詳しく解説します。

試験に合格して理想の未来を手に入れたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

まずは「教養のみ」で受験可能な公務員試験について知っておこう

捨て科目を知る前に、「教養のみ」で受験するすべての方が知っておくべきことをご紹介します。

まずは試験の特徴を以下にまとめました。

- 受験可能な試験

市役所、都道府県庁、国立大学法人等職員、警察官、消防官、公立大学、社会人経験者採用枠、氷河期採用枠など - 「教養のみ」での受験がおすすめの人

勉強が遅れている人、社会人で勉強の時間が確保しづらい人、面接で強くアピールできることがある人

上記のポイントを押さえたうえで、「教養のみ」で受験するメリット・デメリット、合格基準について詳しく見ていきましょう。

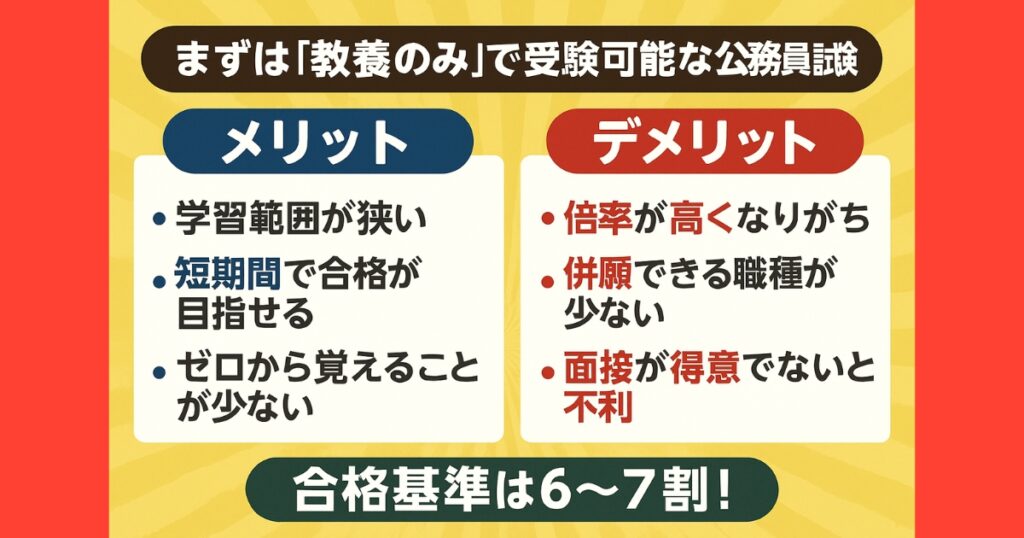

「教養のみ」で受験するメリット・デメリットとは

「教養のみ」で公務員試験を受ける際のメリット・デメリットを以下にまとめました。

メリット・デメリットをそれぞれ天秤にかけ、自分は本当に「教養のみ」で受験したほうが合格できる可能性が高いのかをよく考えましょう。

勉強が簡単そうだからという安易な考えでは、他の受験生に差をつけられてすぐに落とされます。

「教養のみ」で受験する際の合格基準とは

「教養のみ」で受験する場合、全体の6割程度正解すれば合格できるといわれています。

とはいえ6割はあくまでボーダーラインに立てるかどうかの点数ですので、7割は取っておきたいところです。

6割を目指して勉強していても、それ以上の成果を出すことは難しいため、7割以上取る勢いで勉強しましょう。

さて、「教養のみ」の試験の基礎的な考え方ができたところで、合格を掴むために必要な「捨て科目」について解説していきます。

「教養のみ」で受験する際のおすすめ捨て科目を紹介

学習範囲の狭い「教養のみ」で受験する場合でも、捨て科目を作るのは効果的です。

限られた時間の中で効率よく勉強できますし、全体をまんべんなく対策するよりも合格する可能性が高まります。

本章では、捨て科目にするおすすめの科目について、優先度の高い順にご紹介します。

受ける試験やその人のレベルによって捨てる科目の優先度は少し異なりますが、多くの受験生に当てはまるであろう科目のみをピックアップしました。

あまり多く捨ててしまうと得点が伸びないため、「教養のみ」で捨て科目を作る場合は、多くても3つまでとしましょう。

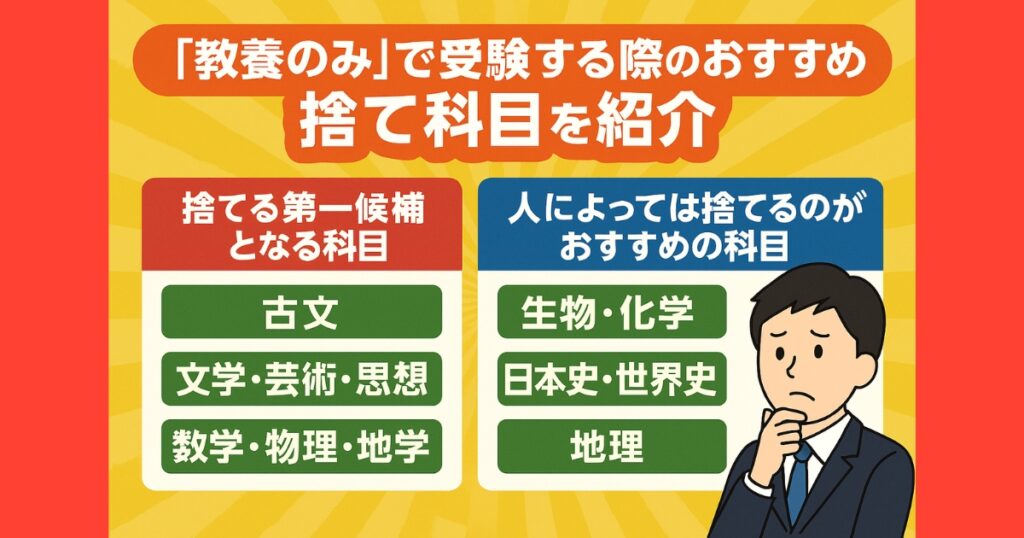

捨てる第一候補となる科目

真っ先に捨て科目にするべき科目は、出題数が少なく、勉強時間を割いても得点しづらい科目です。

- 古文

- 文学・芸術・思想

- 数学・物理・地学

上記の科目は1問しか出題されない、もしくはまったく出題されない場合もある科目です。

得点するために必要な学習範囲も広いですし、特に地学や物理などは過去に専攻していない方も多い科目ですので、どの科目を捨てようか迷ったら第一候補としましょう。

人によっては捨てるのがおすすめの科目

第二候補として捨てることを検討したいのは、出題数はあるものの、かける時間と対して得点効率が悪い科目です。

- 生物・化学

- 日本史・世界史・地理

上記科目の中でも、過去に専攻したことのある科目は得点できる可能性があるため、無理に捨て科目にする必要はありません。

逆に、まったく専攻したことのない科目なら捨て科目の候補になります。

すべてを捨てるのはリスクが伴うため、あくまで第二候補としましょう。

【番外編】絶対に捨ててはいけない科目

捨てると不合格まっしぐらとなる科目は、どの試験においても出題数の高い科目です。

- 文章理解(古文以外)

- 数的処理(特に数的推理・判断推理)

- 社会科学(特に時事)

上記の科目で試験全体の6~7割出題されることも珍しくありません。

数的処理は人によっては難易度が高く感じるかもしれませんが、対策は必須です。

勉強する優先度は「判断推理 > 数的処理 > 時事 > 英文 > 現代文」となります。

どんなに苦手意識があったとしても、真っ先に対策して得点源にすることを意識しましょう。

捨て科目を作る場合に気をつけたいポイント3選

戦略的に合格を狙うには、単に勉強する科目を減らすだけでは不十分です。

何も考えずに捨て科目を作ってしまうと、思いの外点数が伸びず、合格ラインに届かなくなるリスクが高まります。

そこで本章では、捨て科目を作る際に必ず押さえておきたいポイントを3つご紹介していきます。

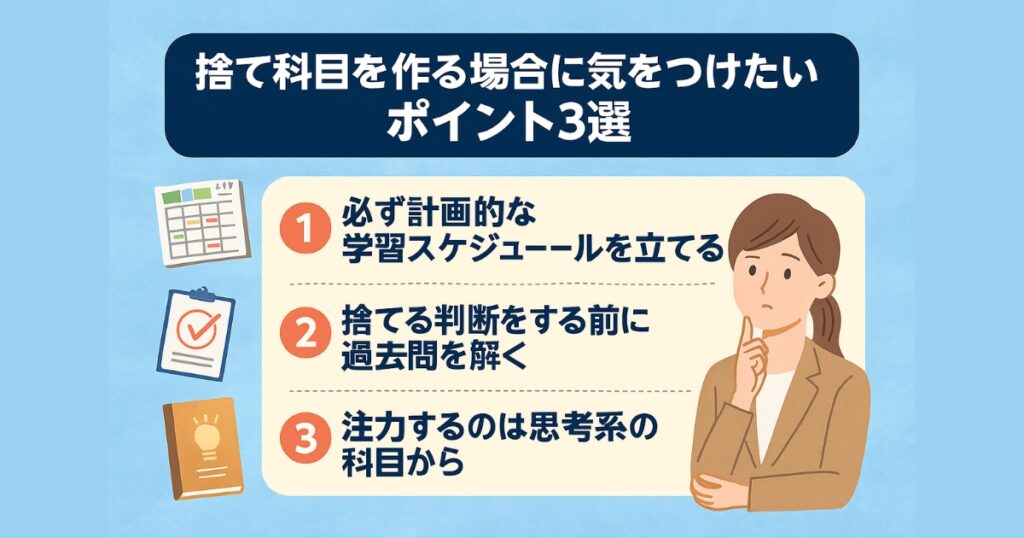

必ず計画的な学習スケジュールを立てる

捨て科目を設定するうえで最も重要なのは、最初にしっかりと学習スケジュールを立てることです。

無計画に勉強を進めてしまうと、「やっぱりこの科目もやらないと不安」と迷いが生じ、結局中途半端になります。

例えば、「数的処理は2ヶ月以内に8割正答レベルまで持っていく」といった目標を明確にすることで、適切なペースで学習できるようになるでしょう。

合格から逆算し、いつまでに・どの科目を・どの程度理解しておけばいいのか知るためにも、必ず勉強を始める前に学習スケジュールを立ててください。

捨てる判断をする前に過去問を解く

本記事内でご紹介した捨て科目を、そのまま自分の捨て科目にしてもよいのですが、できれば捨てる前に一度は過去問を解いてみてください。

実際に過去問を解いてみると、捨てようと思っていた科目でも意外にも簡単に得点できそうな問題が含まれていたり、自分の学習レベルに合っていたりすることがあるからです。

何も考えずに最初から切り捨ててしまうと、本来なら得点できたはずの問題まで失ってしまうリスクが高まります。

過去3年分くらいは過去問を解いてみて、各科目ごとの得点できる可能性をチェックしてみましょう。

捨て科目を作るリスクを最小限に抑えられます。

注力するのは思考系の科目から

なるべく得点を稼ぎたいなら、暗記科目ではなく思考系の科目から優先して対策しましょう。

思考系科目(数的処理全般や文章理解の読解問題など)は、解き方のパターンやコツが存在します。

解き方のパターンやコツをマスターすれば、応用的な問題が出ても対応できるようになるため、確実に得点が伸ばせます。

暗記系科目は記憶に定着させるために、毎日少しづつ暗記しては復習してを繰り返す必要がありますが、試験直前に力を入れて一気に暗記する方法でも得点できるため、まずは思考系の科目から取り組むのがおすすめです。

まとめ

公務員試験を「教養のみ」で受験する場合、捨て科目を正しく設定できるかどうかが、合格への大きな分岐点になります。

本記事内でも絶対に覚えておきたいことを以下にまとめました。

- 捨て科目を作る際は、自分の得手不得手や学習レベル、履修の有無を考慮しながら、出題数の少ない科目を選ぶ

- 逆に出題数の多い科目は、ほとんど落とさないくらい高い水準で勉強するべき

- 「教養のみ」で受験する場合は多くても捨て科目は3つ程度にしておく

- 自分は本当に「教養のみ」で受験するべきかを再確認しておく

上手に捨て科目を作ることで、限られた時間の中でも合格の可能性を最大限引き上げられるようになります。

一方でリスクも存在するため、自分に合った最適な学習プランを立てましょう。

弊社が運営する公務員試験に特化したオンラインスクール「数的塾」では、受験生1人ひとりに合った問題を出題し、苦手を徹底的に克服できるカリキュラムが組まれています。

「教養のみ」で最重要視される面接試験の対策も、経験豊富な講師がサポート。

絶対に今年合格したいという強い思いがある方は、まずは以下のリンクから無料で試験対策の情報を受け取ってみてはいかがでしょうか。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

コメント