「公務員試験の勉強を始めたのが遅いかもしれない…」と感じて、焦りや不安でいっぱいになっていませんか?

自分だけが出遅れて合格できるのか心配になる気持ちはわかりますが、決して諦める必要はありません。

本記事でご紹介する効率的な学習法と戦略的なアプローチを身につければ、限られた時間でも合格は狙えます。

今ある焦りをなくし合格への一歩を踏み出すためにも、ぜひ最後までご覧ください。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

公務員試験の勉強が遅れているか不安な人が知るべきこと

公務員試験勉強のスタートや進捗が遅れていると感じる方は、現状と目標とのギャップをどう埋めるべきかを考えることが重要です。

そこで本章では、まずは現状何が足りていないのか、どう目標を設定したらいいのかを詳しく解説していきます。

公務員試験合格に必要な学習時間は1000時間前後

公務員試験合格に必要な学習時間は、受験する職種や個人の学力差にもよりますが、平均で1000時間前後といわれています。

例えば半年で合格を狙う場合、1000時間をノルマとするならば1日あたりの学習時間は約5~6時間必要です。

働きながらだと平日に6時間勉強するのは難しいのですが、休日にまとまった学習時間を確保すれば、達成できないことはありません。

1000時間はあくまで目安ですので、効率の良い学習ができれば600~800時間で合格することも可能です。

現状把握と目標設定は必須

合格までの道のりを逆算するためにも、自分の現状を正しく把握し、明確な目標を設定しましょう。

何を把握しておくべきなのかを以下にまとめました。

- どの職種を受験するのか

- その試験の出題科目と配点バランスはどうか

- 現状の学力で得意・苦手な科目は何か

- 今後どの科目に力を入れるべきか

- いつまでにどの科目をどの程度理解をしていればいいのか

現状の理解や目的設定が曖昧だと、勉強の方針が定まらないため、非効率的な勉強しかできなくなってしまいます。

何を・どうやって・いつまでに勉強しておくのか理解できれば、正しい道のりを辿って合格に近づけるでしょう。

勉強の遅れを取り戻して最短で合格を狙うためのポイント

勉強のスタートが遅れてしまったからといって、合格を諦める必要はまったくありません。

重要なのは、限られた時間をどう使うかという戦略です。

出題傾向に即した優先順位の付け方や、短期間でも効率的な勉強法を取り入れることで、逆転合格できるでしょう。

どのようなポイントをおさえれば合格に近づけるのか、詳しく解説していきます。

科目ごとに優先度を付ける

公務員試験は教養科目と専門科目をすべて合わせると、30科目以上になります。

すべてをまんべんなく学習すると効率が悪く、逆に全科目で点が取れないなんてことも。

最短で合格を目指すなら、必ず科目ごとに優先順位を付け、優先度の高い科目から勉強を進めましょう。

優先度の高い科目は以下のとおりです。

- 数的処理

(特に判断推理・数的推理・資料解釈) - 文章理解

(特に英文・現代文) - 社会科学

(特に時事・法律・政治)

受験する職種によって多少変化はあるため、希望する試験の出題傾向を調べ、出題数の多い科目から取り組むようにしましょう。

合格のボーダーラインを超えることを重視する

公務員試験は満点を目指す試験ではなく、合格のボーダーラインを超えるための試験です。

6割の点数が合格の目安とされています。

そのため、苦手な科目で1点を稼ぐために何十時間も費やすよりも、得意科目や対策しやすい科目を数時間勉強して3点稼ぐのが合格への近道です。

前述した出題数の多い科目で8割取れていれば、他の科目で多少の失点があっても全体で見れば高得点を狙えます。

合格するには何が重要かを考えると、まずは合格のボーダーラインを超えることが大事だとわかりますね。

毎日必ず復習する

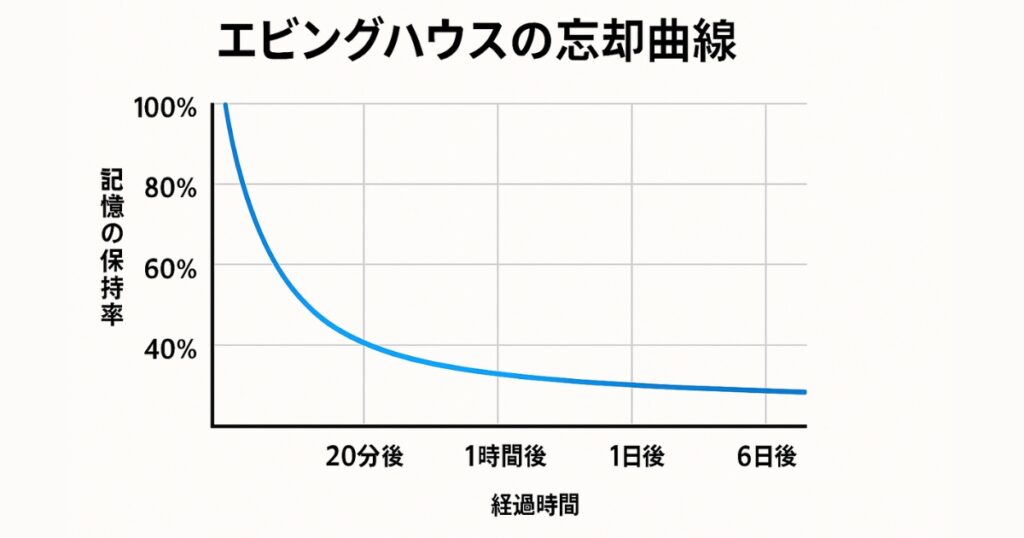

勉強が遅れていると、勉強した内容を一気に詰め込みがちですが、記憶はすぐに薄れていくため、毎日復習して勉強内容を脳に定着させることが重要です。

勉強した内容を効率よく思い出すには、「エビングハウスの忘却曲線」をもとに復習しましょう。

おすすめの復習タイミングは、勉強した当日、3日、1週間後、2週間後、1ヶ月後です。

勉強が遅れているからこそ、無駄にもう一度勉強している時間はないので、必ず復習を習慣化しましょう。

スキマ時間を勉強に費やす

勉強が遅れている人の多くはスキマ時間に勉強をせず、YouTubeやTikTokを見たり、だらだらとネットサーフィンをしたりと、時間を浪費しがちです。

1日にあるスキマ時間に少し勉強するだけでも、月間ではかなりの学習時間に変わります。

- 朝支度の後の時間

- 通勤・通学の移動時間

- 昼休み・休憩時間

- 就寝前の時間 など

上記のスキマ時間を勉強に費やせば、1日にプラス2時間程度は学習時間が増えます。

参考書を読んだり、学習アプリで動画講義や単語帳のチェックをしたり、できることはさまざまです。

ただでさえ勉強が遅れているのですから、スキマ時間はなんとしても勉強に充て、少しでも合格に近づけるよう努力しましょう。

教養のみで受験するのも1つの手

職種によりますが、「教養のみ」で受験可能な公務員試験も存在します。

教養科目のみで専門科目が必要ない試験なので、合格に近づくための手段として、勉強が遅れている人は「教養のみ」で受験してもよいでしょう。

勉強する科目が少なく対策しやすい一方で、試験の倍率が高くなったり、併願できる試験が少なかったりと、デメリットも少なからずあり一長一短です。

良し悪しを理解したうえで、戦略的に合格を目指せるなら「教養のみ」での受験も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

予備校やオンラインスクールも検討する

勉強が遅れていて独学で合格するのが不安な方は、予備校やオンラインスクールなど、プロに合格へ導いてもらうものよいでしょう。

それなりに費用はかかりますが、不合格になって再受験するための時間や費用のことを考えれば、むしろコスパは高めです。

- 勉強が難しくて手につかない

- スケジュール管理が苦手

- 独学だとサボってしまう

上記のような方は絶対に予備校・オンラインスクールのほうが向いていますので、ぜひ一度受講することを検討してみましょう。

ちなみに、弊社が運営する「数的塾」なら、低価格なのに最短3ヶ月から合格できるカリキュラムが組まれていますので、他の受験生に勉強が追いつけるか不安な方はぜひお問い合わせください。

集中力を最大限引き出す学習環境の作り方

勉強の遅れを取り戻して短期間で合格を狙うには、学習環境を整えることは重要です。

集中できない環境では、出せる成果も出せなくなります。

どのようにすれば最大限成果を出すための環境づくりができるのか、詳しく見ていきましょう。

勉強に集中できる場所の確保は1番重要

集中力を高めるために1番大事なのは、場所の確保です。

それぞれの勉強場所の良し悪しを以下にまとめました。

- 自宅

テレビやスマホによる誘惑や、家族の介入などもあり集中を切らしやすいが、自分のペースで自由に学習しやすい。 - カフェ

適度な雑音が集中力を高める一方で、飲食するお金が必要であったり、混雑状況が気になったりと、デメリットもある。 - 図書館

静かで集中しやすく費用もかからないが、無音だと集中しづらい人には逆効果。家の近くに図書館がない場合も多い。 - コワーキングスペース

料金は高いが、時間や周囲を気にせずに勉強に集中できる。飲食が可能なことも多い。

もし自宅で勉強をする場合は、椅子の座り心地や座面と机の高さ、ルームフレグランス、机周りの整理整頓などにこだわることで、より集中できる環境が作れるでしょう。

タイマーを使い勉強と休憩のメリハリを付ける

集中力を持続させるためには、勉強時間と休憩とのメリハリを付けることが不可欠です。

一般的に人間の集中力は、深い集中であれば15分しか続かないといわれています。

そのため、タイマーを使って勉強と休憩を区切るのがおすすめ。

タイマーを使うなら「ポモドーロ・テクニック」がおすすめで、これは「25分勉強⇛5分休憩」を1セットとし、4セット終えたら15分~30分の長めの休憩を挟むテクニックです。

時間を区切ることで集中力が持続でき、毎日の学習が継続しやすくなります。

何時間もダラダラと机に向かうよりも、短時間の集中⇛休憩⇛再度集中を繰り返す方が、学習効率は高めです。

勉強仲間を作ってモチベーションを維持する

1人で黙々と勉強を続けるのは、孤独との戦いでもあります。

特に勉強のスタートが遅れた人は「自分だけ遅れている」という不安がつきまとい、モチベーションを保ちにくくなりがちです。

そんなときにおすすめなのが、勉強仲間を作ってモチベーションを維持する方法です。

互いの進捗を報告したり、悩みを共有したりすることで、励まし合いながら切磋琢磨できます。

XやDiscordなどのSNSならすぐにコミュニティを探せるので、勉強仲間を作りたい方はぜひ試してみましょう。

まとめ

公務員試験の勉強が遅れていると感じたとしても、適切な対策をすることで合格は掴めます。

1番危険なのは、遅れているという不安で勉強に身が入らず、諦めムードのまま勉強し続けることです。

この記事を読んだ今日このときから、実りのある勉強をすぐにでも始めましょう。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

コメント