ミキサック

ミキサックオンライン×最短で公務員試験の合格を目指せる「数的塾」を運営するミキサックです!

「50歳を過ぎてから公務員を目指すなんて、もう遅いだろう」と考えていませんか?

民間企業での将来への漠然とした不安、会社の業績に左右されない安定したキャリアへの渇望は、多くの50代が抱える共通の悩みです。

もっと早く公務員を目指せばよかったと、諦めてしまう50代の方は少なくありません。

しかし自治体によっては、50歳からでも公務員試験に合格できることをご存知でしょうか?

今回は50歳からでも目指せる公務員の職種や、合格するために必要な対策法を詳しくご紹介します。

仕事の責任や退職金、再就職の問題……50代からの仕事と老後が不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

50歳でも公務員になれる!年齢制限と受験資格について解説

50歳という年齢で公務員の転職を考える際、まず気にしなければならないのが年齢制限です。

実は近年では年齢の上限を引き上げる制度が定められ、50代でも受験可能な試験は増えています。

これは、自治体や省庁が民間経験者の知見を行政運営に活かしたいという狙いがあるからです。

50代が受けられる多くの公務員試験では、受験資格に民間での勤続年数が設けられているのですが、50代であればよほど特殊なことがない限りクリアしているため、気にしなくてもよいでしょう。

では、実際にどのような枠で何歳まで受験可能なのか、詳しく見ていきましょう。

公務員試験の年齢制限と50代が受験可能な枠について

公務員試験の年齢制限は、大きく分けて「新卒者向けの一般枠」と「社会人向けの経験者採用枠」の2種類があり、50代がターゲットとすべきなのは後者です。

また、公務員の年齢制限は原則として「採用年度の4月1日時点」で何歳かによって決まります。

職種や自治体によって差はあるものの、地方公務員・国家公務員ともに62歳未満まで採用を行っていることが多く、なんと職種によっては年齢制限がない場合もあります。

そのため、50代だからといって公務員試験を受けられないというケースはほとんどないため、安心してよいでしょう。

各自治体や省庁のHPに受験資格が詳しく記載されていますので、受験を希望する試験の要項は必ずチェックしてください!

【地方公務員編】50代でも受験可能な採用枠を紹介

地方公務員は地域社会に密接した仕事であり、50代の民間経験者がもっとも活躍しやすく、かつ採用枠が多く設定されています。

都道府県庁や政令指定都市、特別区など、規模の大きな市役所・区役所は特に募集人数が多いため、狙い目となるでしょう。

ここからは、今までに培ってきた経験・スキルを発揮できる人材を積極的に募集しており、かつ50代でも受験可能な職種について詳しく解説していきます。

行政・事務系

行政・事務系の経験者採用枠はもっとも人気が高い枠ですが、もっとも募集枠の多い職種でもあるため、50代でも十分にチャンスがあります。

以下に主な自治体の受験資格(令和7年度版)をまとめていますので、今後ご自身が受験する際の自治体選びの参考にしてみてください。

| 選考区分 | 採用予定人数 | 年齢制限 | 民間従事歴 |

|---|---|---|---|

| 1級職 | 255人 | 62歳未満 | 直近10年中 4年以上 |

| 2級職 (主任) | 137人 | 直近14年中 8年以上 | |

| 3級職 (係長級) | ICTのみ3人で 一般事務は募集なし | 直近18年中 12年以上 |

都道府県庁の中でも、東京都職員は専門的な業務経験が必要な点だけは注意が必要です。

筆記は教養試験を行う試験枠もあれば、小論文のみの試験枠、SPIを行う試験枠もありますので、自身の希望する自治体の試験内容がどのようになっているかは必ずチェックしましょう。

50代は今までに培ってきた企画力・調整力・マネジメント能力が求められます!

技術系

技術職は土木・建築・電気・機械・水道など、インフラ整備や公共施設の維持管理に関する業務を担うため、年齢よりもスキルを重視する自治体が多く、50代でも採用されるチャンスがある枠です。

どの自治体も約3人〜10人程度と募集人数は少ないのですが、経歴に自信がある場合は狙ってもよいでしょう。

必要従事歴はおおむね5〜8年となっており、年齢制限は行政・事務系と同じく、多くの自治体が62歳未満となっています。

特別区のみ採用予定数が非常に多いことに加え、倍率もそこまで高くありませんので、確実に合格を狙っていきたいなら特別区を受験してみるのもよいでしょう!

福祉・心理・保健・医療・教職系

福祉・心理・保健・医療系の職員は、少子高齢化が進む日本において、需要が高まり続けている専門職であり、関連資格を持つ50代の即戦力が強く求められています。

それぞれ社会福祉士や保健師、看護師等の免許が必要となりますが、おおむね62歳未満まで募集はありますので、現職で同系統の仕事をしている方は公務員として従事するのもよいでしょう。

教職系も同様で、教員免許は必須であるものの、教員不足が大きな問題となっている昨今では重宝されます。

任期付職員・会計年度任用職員

任期付職員・会計年度任用職員は正規職員ではないものの、公務員としての待遇が受けられますし、ひとまず公務の世界に飛び込んでみたいという50代の方にとってはおすすめの枠です。

これらの職種は原則として年齢制限がなく誰でも採用のチャンスがあるというメリットがある一方で、任期満了で退職となる点には注意しましょう。

- 任期付職員:3年(自治体が条例で必要性を定めている業務・区分に限っては5年)

- 会計年度任用職員:1会計年度(通常4/1〜翌3/31)

会計年度任用職員は、更新するためには翌年度に再任用されなければなりません。

正規職員になりたい方は、在職中でも公務員試験に応募可能ですので、試験合格を狙っていきましょう。

これらの職務経験は面接時に評価される可能性が高いため、いきなり試験に受かるか不安な方は任期付職員・会計年度任用職員から働き始めるのも1つの手です!

【国家公務員編】50代でも受験可能な採用枠を紹介

国家公務員でも50代の受験枠があります。

各府省庁が、特定の専門分野や緊急性の高い業務に対応できる即戦力を求めていることもあり、年齢上限を設けていない場合があるのが特徴です。

地方公務員と比べて合格難度は高めですが、今よりも高いキャリアを求める方は狙ってみましょう。

各省庁の経験者採用枠

直近の採用情報から、50代でも受験可能な各省庁の経験者採用枠をご紹介します。

採用予定人数は各府省庁内の各職種で異なりますが、多くの府省庁が「若干名」のみの記載でした。

年齢制限はどの府省庁も設けておらず、定年(おおむね62歳)未満であれば応募可能です。

さらに、応募に必要な民間従事歴は50代ならば基本的にクリアしている年数でした。

求められるスキルが各府省庁のHPに記載されておりますので、チェックは必須です!

任期付職員・非常勤職員・期間業務職員

任期付職員・非常勤職員・期間業務職員は正規職員ではありませんが、国家公務員と同様の待遇を受けながら働けます。

これらの職種枠は、特定のプロジェクトや専門分野の業務を担うために設けられた、期限付きの採用制度です。

- 任期付職員:最長5年

- 非常勤職員:半年から1年以内

- 期間業務職員:1会計年度(4/1〜翌3/31)

非常勤職員・期間業務職員の任期満了後の更新は、任命権者による再任用(再採用)が本人同意のもと行われることで完了します。

正規職員への登用制度はありませんが、業務で得た経験・スキルは、もし国家公務員の正規職員として働きたいと思った時の受験時に必ず役に立つはずです。

従来の再採用は原則2回までとなっていましたが、2024年の見直しで上限が撤廃されました!必要な人材であると判断されれば、そのままの形態で働き続けることも可能です。

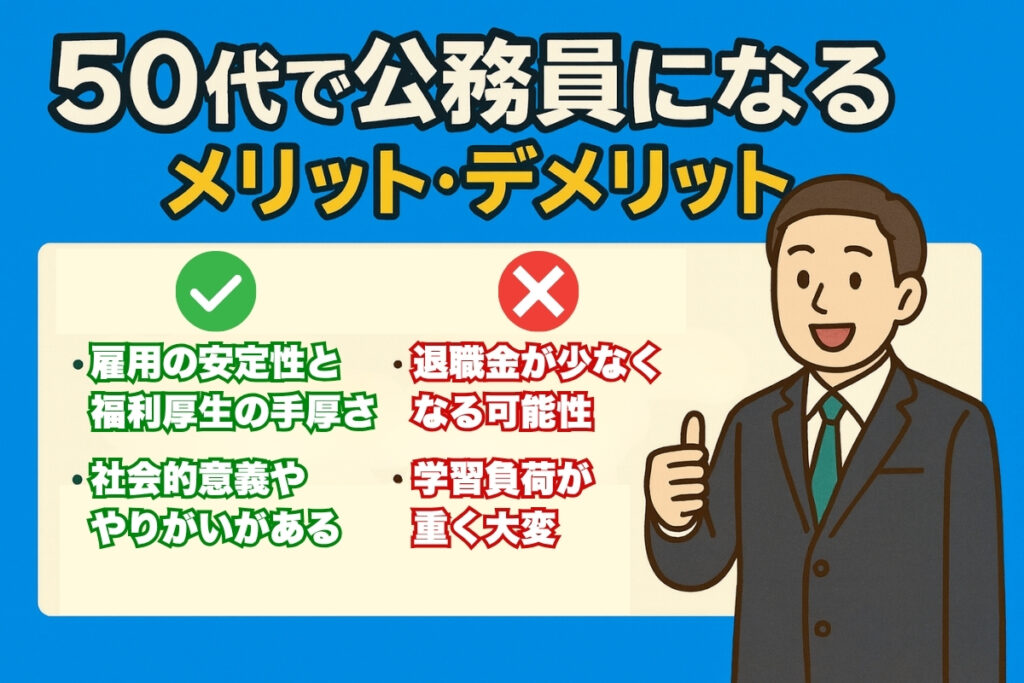

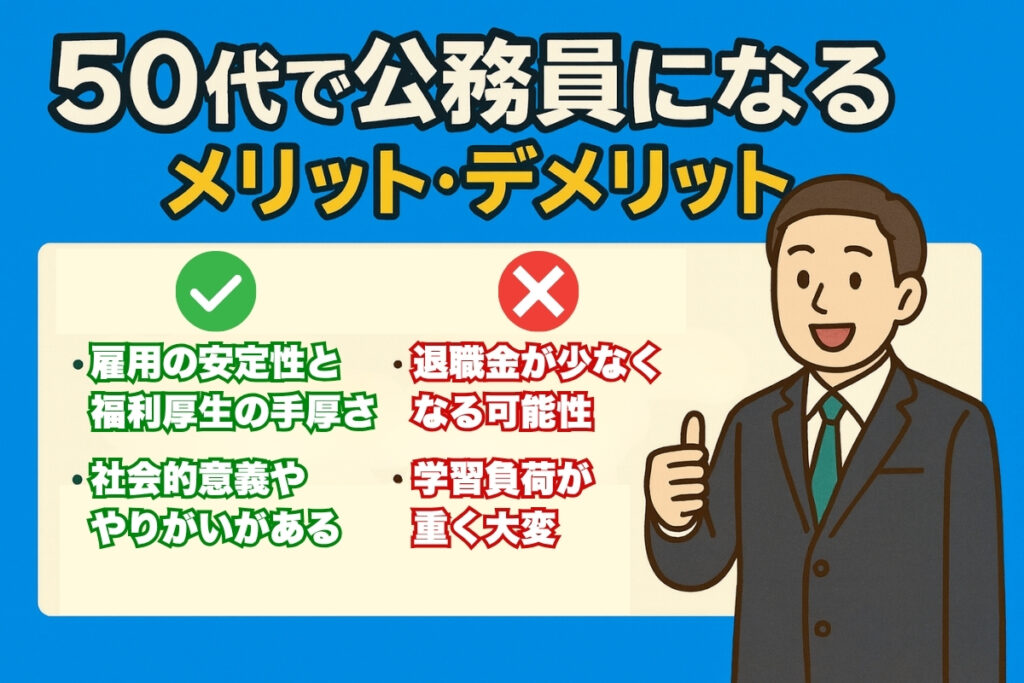

50代で公務員に転職するメリット・デメリットを紹介

50代から公務員に転職する最大の魅力は、「安定した雇用」と「社会貢献が実感できるやりがい」です。

一方で、「退職金が減少する可能性」や「学習負荷の重さによる試験合格への不安」といった現実的な課題も存在します。

今のタイミングで転職をするメリット・デメリットを知っておくことは、転職後の後悔を防ぐポイントとなるでしょう。

雇用の安定性があり福利厚生が手厚い

公務員は雇用が法律で守られているため、不意のリストラや倒産等の心配がいりません。

また、病気休暇や介護休暇などの福利厚生も充実しており、50代が直面しがちな不安要素をカバーできます。

さらに公務員には再任用制度があり、定年後も65歳までなら働けるため、できるだけ長く働きたい方には嬉しいポイントです。

キャリアと生活の両方を守りたい人には最適な選択肢ですね!

社会的意義・やりがいがある

公務員の仕事としての魅力は、何といっても「社会に直接貢献できていると実感できる」点にあります。

どの職種であっても地域住民の生活の支え手になれるため、仕事の成果が社会に還元される喜びを感じやすいでしょう。

当然、大変なことも多くありますが、人の役に立っている、社会貢献できているという実感は自己肯定感を高めますし、仕事にやりがいも感じられます。

今働いている職場に上記のような喜びを感じられない方は、公務員になれば人生がより豊かになるはずです。

新たな環境に身を置くことで、心機一転して業務に取り組めるというのも1つの魅力ですね。

退職金が少なくなる可能性がある

50代から公務員に転職するデメリットの1つとして、今の職場で勤め上げるよりも退職金の総量が減ってしまう可能性がある点が挙げられます。

もちろん現在の職場の退職金プラス公務員の退職金で合算すれば「全然もらえない」ということはありませんが、それでも新卒から勤めている人と比べると少なくなってしまうのが現実です。

想定される退職金額を試算し、iDeCoやNISAなどの資産形成と合わせて計画を立てることは忘れずにしておきましょう。

老後の資金計画は今のうちから考えておかないと、後で想定外の事態を生む場合がありますので、転職する際には注意が必要です。

学習負荷が重く試験が大変

50代は年齢的にも新たなことを学習する際の負担が重いため、試験対策をするハードルが高くなりがちです。

経験者採用枠は筆記試験よりも面接試験が重視されるとはいえ、最低限の試験勉強は必須になります。

対策としては、予備校やオンラインスクールを受講して効率的に学ぶほか、比較的学習難度の低いSPI方式の試験様式を取っている自治体を受験するのも1つの手です。

「数的塾」なら、最短3ヶ月で合格を狙えるカリキュラムが組まれています。気になる方は、ぜひLINEで友だち登録をし、無料で学習用資料を受け取ってみてください。

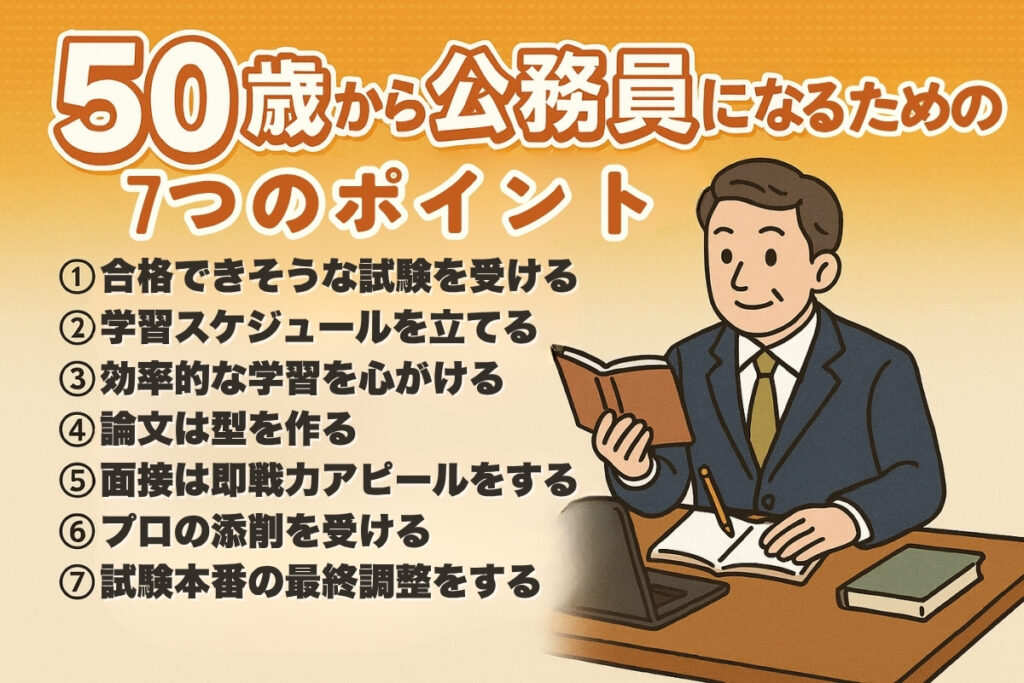

50歳から公務員試験に合格するための7つのポイント

50歳から公務員を目指すうえで重要なのは、やみくもに勉強をしないことです。

仕事も忙しい年齢ですから、若年層のように何年も準備期間を設けるのは現実的ではありません。

だからこそ、正しい情報収集と戦略的な試験対策をすることが合格の鍵を握ります。

ここからは、合格までに必要な7つのステップを、実践的な順序で紹介していきます。

①合格できそうな自治体・職種を選ぶ

まず最初に行うべきことは、受験先の選定です。

合格するのが難しそうな自治体を受験するよりも、確実に合格できるところに狙い撃ちをするのがおすすめです。

- 自身の経験・スキルが活きるかどうか

- 合格が狙える倍率かどうか

- 得点を稼げそうな試験内容かどうか

他の受験者と差をつけられるかどうかが合否の分かれ目になってきますので、勝てる土俵に立って勝負をしましょう。

少し時間がかかってもかまいませんので、どの受験先にするかはしっかりと考えましょう。

これから働く場所になるのですから、1番力を入れておきたいところです!

②学習・対策スケジュールを立てる

合格から逆算して無駄のない試験対策をするためにも、勉強を始める前に必ず学習スケジュールを立てましょう。

1日に何時間勉強するのか、どの科目をどの程度得点する予定なのか、いつまでにどこまで進捗していればいいかなどを可視化することで、迷いなく行動できるようになります。

だらだらと勉強していては、後半になって時間が足りないことに気が付き、焦って逆に何も手につかなくなることもしばしば。

そうならないためにも、「いつまでに」「何を」「どの程度」やるのかを明確にしておきましょう。

モチベーションを保つためにも無理のない範囲で目標を設定し、進捗に応じて臨機応変にスケジュールを変更することも大事です!

③教養試験・SPIは効率的な学習を心がける

50代で試験に合格するコツは、全範囲を網羅しないことです。

全科目をまんべんなく対策していては、時間がいくらあっても足りません。

配点の高い科目を優先的に学習し、得点効率の低い科目は後回しにしましょう。

おすすめの学習方法は、「過去問→参考書→問題集」の順で取り組むことです。

過去問で傾向と対策を掴んだ後、わからない部分を参考書で補い、問題集で応用力を付ける、という順で取り組むことで、必要な箇所のみを重点的に学習できますし、記憶の定着率も高まります。

不合格になる受験生の多くが、この学習順序を理解していません!無駄な時間を過ごさないためにも、必ず守りましょう。

④論文は型を作って対応力を身につける

論文試験は、50代が即戦力として「今まで培ってきた経験を行政にどう結びつけられるか」をアピールできる大きなチャンスです。

自身の能力を最大限伝えるためにも、正しい文章の型を作りましょう。

基本の構成をいくつかご紹介しますので、論文対策をする際の参考にしてみてください。

- 課題→原因→対策→効果

- 結論→理由→具体例→再結論

- 結論→現状→課題→原因→打ち手→再結論

型を覚えたら、国が発表する白書や、受験先の自治体HPに記載されている計画・施策にしっかりと目を通しておきましょう。

自治体や国が現状どのような課題を抱えているのか、どういった施策を打てば解決につながりそうなのかを理解しておくことで、いかなる問題が出題されても自身の考えが論じられるようになります。

論文試験は最終合否を分ける重要な要素となりますので、なるべく時間をかけましょう!

⑤面接は即戦力になれることをアピールする

50代の面接では、「なぜ今から公務員に転職するのか」「定年までにどう貢献できるのか」が問われます。

新卒とは違い、熱意よりも現実性を重視した回答を求められるため、アピールポイントを明確化し、具体的な数字を用いて自身を採用するメリットを提示しましょう。

また、年齢への不安を払拭するために「柔軟な姿勢」「学ぶ意欲」「若手と協働する姿勢」なども示すことが大切です。

経験やスキルをそのままアピールするだけでは、「自分はこれだけすごいんだ!」と自慢している人だと受け取られる可能性がありますので、経験を業務にどう役立てるかを中心に語りましょう。

経験者採用枠では面接がもっとも重視されますので、何度も自己分析をし、受け答えの練習も時間をかけて行ってください。

⑥模試・論文添削・模擬面接で本番のケアをする

試験対策が後半に差し掛かったら、模試や論文添削を受けてさらなる実力アップを図りましょう。

模試は本番さながらの環境で問題を解くことで、時間配分の感覚がわかったり、現状の実力を把握できたりします。

論文添削では第三者によるアドバイスを受けることで、自身では気づかないクセや構成の歪みが浮き彫りになります。

模擬面接は1次試験合格後に受けるのが一般的ですが、2次試験開始までに1ヶ月程度しかないため、一度と言わず何度も受けるのがおすすめです。

特に論文添削・模擬面接は合格するのに欠かせない要素でありながらも、独学だと対策しづらい部分ですので、ぜひ「数的塾」を利用してプロの添削を受けましょう!

⑦試験本番に向けて最終調整をする

試験日が近づいてきたら、得点を1点でも多く稼ぐための総仕上げをしましょう。

問題を速く解く訓練をしたり、暗記系科目を詰め込んだり、配点の高い科目をより確実に得点できるようにしたりと、やれることは多くあります。

また、本番に万全な体調で挑むためにコンディションの調整をすることも大切です。

試験の時間帯に生活リズムを合わせ、本番時の集中力を最大化することで、無駄なミスも防げるでしょう。

自信を持って本番に臨めるように、足りない部分は補い、得意な部分はより伸ばすイメージを持ってみてください。

まとめ

実際に50歳を過ぎても公務員になる人は大勢います。

試験対策に不安を覚える方も多いとは思いますが、受験先を見極めて試験対策を効率的に行えば、合格は十分に狙えます。

独学で合格を目指すのが不安な方は、ぜひ「数的塾」の受講も検討してみてください。

忙しい50代でもスキマ時間に効率的に学習できる教育課程が整っていますし、プロのサポートで確実に合格に近づけます。

今なら無料で学習用ガイドが受け取れますので、以下のリンクから公式LINEを友だち登録してみましょう。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

コメント