公務員試験の際に必ず記載しなければいけないものとして「面接カード」があります。

面接カードは、面接官が受験者の情報を得るために確認する資料であり、記載内容や書き方によって最初に与える印象が大きく異なります。

そのため、適切な方法で面接カードを書けているかどうかが合否に影響する可能性も高いです。

今回は、公務員試験の面接カードにおける記載内容や記載例、作成時のポイントを解説します。

この記事を読むことで、効果的な面接カードの書き方を理解でき、好印象を与えた状態で面接をスタートできるでしょう。

ミキサック

ミキサックオンライン×最短で公務員試験合格を目指せる「数的塾」を運営しているミキサックです!

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

公務員試験における面接カードとは?

公務員試験における面接カードとは、面接の際に使用される資料のことです。

面接カードには、学歴や職歴、志望動機などを記載し、面接カードを基に面接が進められます。

イメージしやすいものとして、民間企業における「エントリーシート(ES)」が挙げられます。

民間企業のエントリーシートは、採用試験に応募する際に提出するのが一般的ですが、公務員試験で使用される面接カードは面接試験前に提出します。

初めて面接カードを記入する方は、次の章で概要をもう少し詳しく理解しておきましょう!

記載内容一覧

公務員試験の面接カードには、受験者について深掘りする上で必要な情報を記載します。

具体的な記載内容に関しては、以下の通りです。

- 志望動機

- 自己PR

- 学歴と職歴

- 長所と短所

- 今までに力を入れてきたこと

- 併願状況

- 最近関心を持っていること

- 採用されたらやってみたいこと

面接試験は、これらの記載内容に沿って質問が展開されます。

面接カードに伝えたいこと全ては記載できないため、要点だけ記載し、本番で自分の言葉で伝えられるように準備しておくことが大切です。

面接カードの記載内容は、全ての試験で統一されているわけではないため注意が必要です!

入手方法

面接カードの入手方法も受験先によって異なります。

面接カードのよくある入手方法は、以下の2つです。

- 一次試験合格者に郵送される

- ホームページから自分でダウンロードする

国家公務員試験では、ホームページから自分でダウンロードするのが一般的です。

ただ、ダウンロード期限が指定されているため、事前に確認しておかなければいけません。

例えば、令和7年度試験の国家公務員採用試験の場合、面接カードのダウンロード期限は以下のように定められています。

| 試験名 | 掲載期間 | |

|---|---|---|

| 国家公務員採用総合職試験 | 院卒者試験(法務区分を含む) | 03/31 9:00 ~ 05/16 17:00 |

| 大卒程度試験(教養区分を除く) | ||

| 大卒程度試験(教養区分) | 10/22 9:00 ~ 11/30 17:00 | |

| 国家公務員採用一般職試験 | 大卒程度試験 | 06/25 9:00 ~ 07/25 17:00 |

| 高卒者試験 | 10/09 9:00 ~ 10/24 17:00 | |

| 社会人試験(係員級) | 10/09 9:00 ~ 10/24 17:00 | |

| 専門職試験(高卒・大卒程度) | 税務職員採用試験(高卒程度) | 10/09 9:00 ~ 10/24 17:00 |

| 財務専門官採用試験(大卒程度) | 06/17 9:00 ~ 07/04 17:00 | |

| 国税専門官採用試験(大卒程度) | 06/17 9:00 ~ 07/04 17:00 | |

| 刑務官採用試験(高卒程度) | 10/15 9:00 ~ 10/29 17:00 | |

| 入国警備官採用試験(高卒程度) | 10/15 9:00 ~ 10/31 17:00 | |

| 航空管制官採用試験(大卒程度) | 06/17 9:00 ~ 07/02 17:00 | |

| 航空保安大学校学生採用試験(高卒程度) | 10/15 9:00 ~11/20 17:00 | |

「専門職試験」は一部抜粋して記載しているため、詳細は自分で直接確認しておきましょう!

以上の表は、全てを記載しているわけではありませんが、各試験によってダウンロード期限が定められています。

そのため、ダウンロード期限を必ず確認し、ダウンロードし忘れることのないように注意しましょう。

また、郵送の場合は原本が1部しか送られてこないため、コピーで下書きや大枠を考えた上で原本に記載するのがおすすめです。

提出期限

面接カードの提出期限は、受験先によって異なります。

最も一般的なのは、一次試験合格後郵送かダウンロードした面接カードを記入した上で、面接試験当日に持参する方法です。

しかし、受験先によっては願書提出時や一次試験日当日の持参、郵送での提出など様々です。

事前に提出する形式の場合、ギリギリに提出するのではなく余裕を持って提出しましょう。

持参する場合、クリアファイルなどに入れて持参することで綺麗な状態で提出できるためおすすめです!

面接カードは手書きとパソコンどっちが良い?

面接カードでのおすすめの記載方法は、手書きです。

手書きをおすすめする理由は、面接カードの書き方も面接官への印象を左右する要因となるからです。

手書きの場合、字の書き方から受験者の性格や人間性が判断できることもあります。

面接官としては、少ない情報や時間の中で受験者の人柄を判断しなければいけないため、手書きの方が面接官にとっても判断材料が増えることを理解しておきましょう。

また、手書きでは時間がかかったり間違えてしまったり、字が汚い人にとっては「パソコンで打った方が良い」と思ったりするかもしれません。

しかし、字の綺麗さは関係なく、丁寧に書こうとした努力が伝わるかどうかが重要なため、面接カードを記入する際は手書きで書くことをおすすめします。

面接官の多くは40代や50代であり、手書きで面接カードを書くことが当たり前だったことから、手書きの方が好印象を与えられる可能性も高いです!

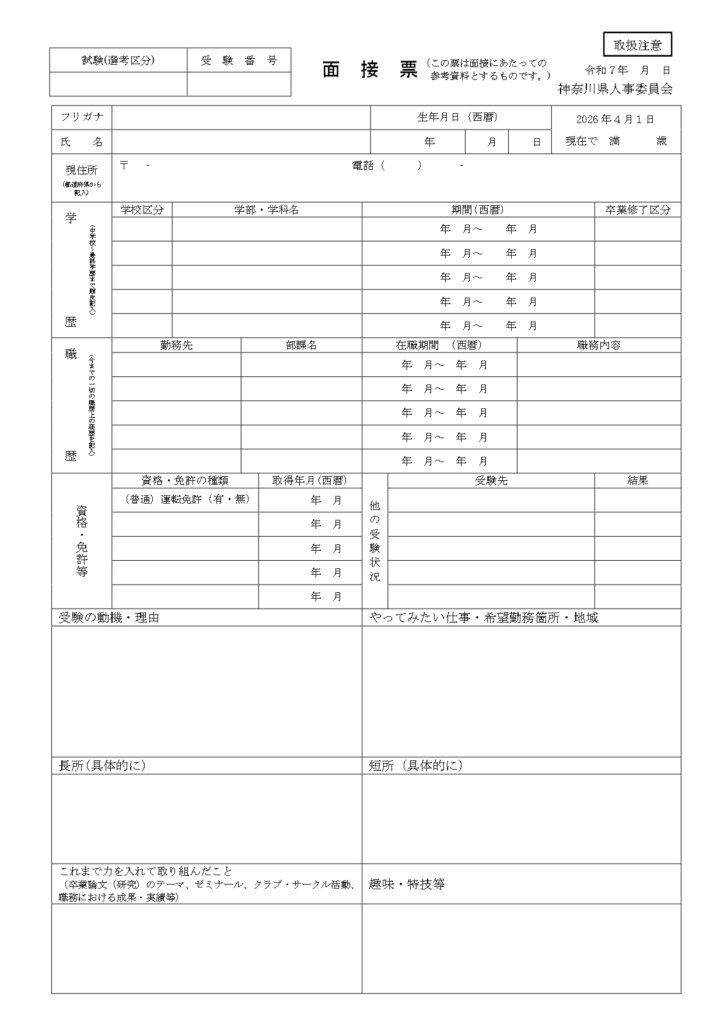

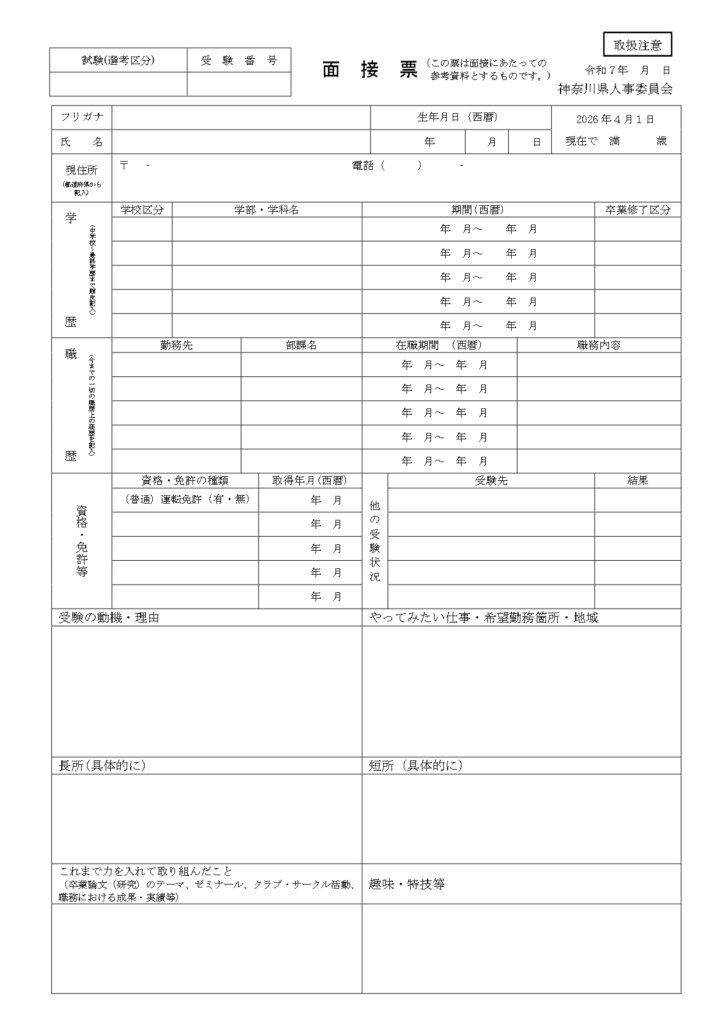

【見本あり】実際の面接カード内容

公務員試験での面接カードをイメージするために、面接カードの実例を確認しておくことも大切です。

ここでは、以下4つの面接カードの実例を紹介します。

- 国家公務員採用一般職試験

- 裁判所事務官

- 東京都Ⅰ類B

- 神奈川県職員

受験年度によって記載内容が変わることもあるため、全てを鵜呑みにせず自分でも公式サイトから確認しておきましょう!

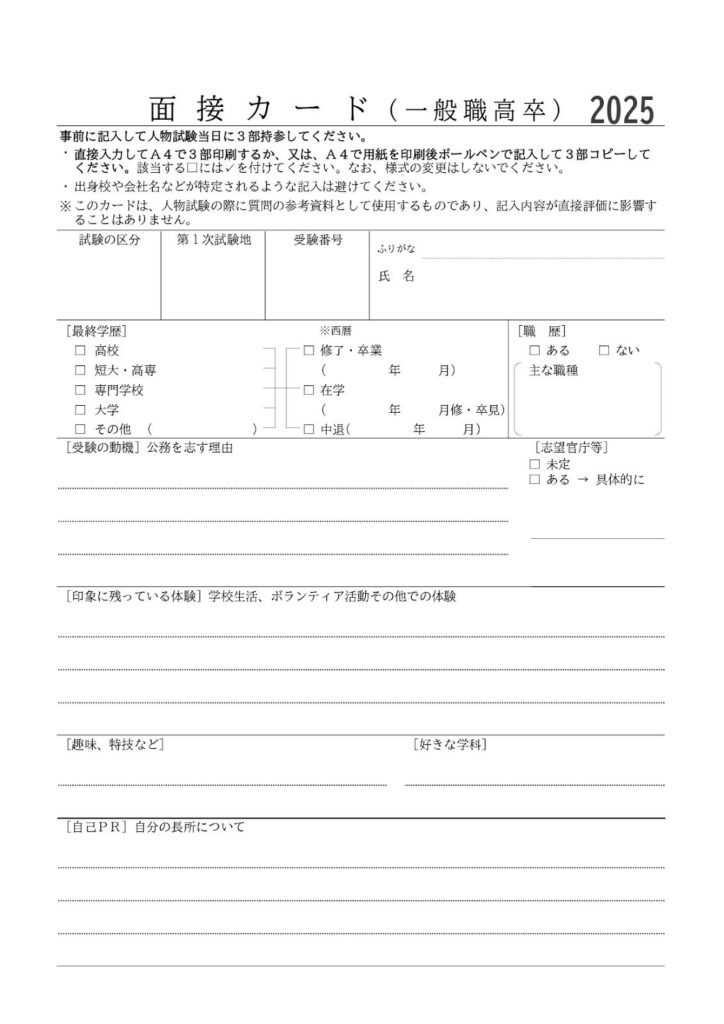

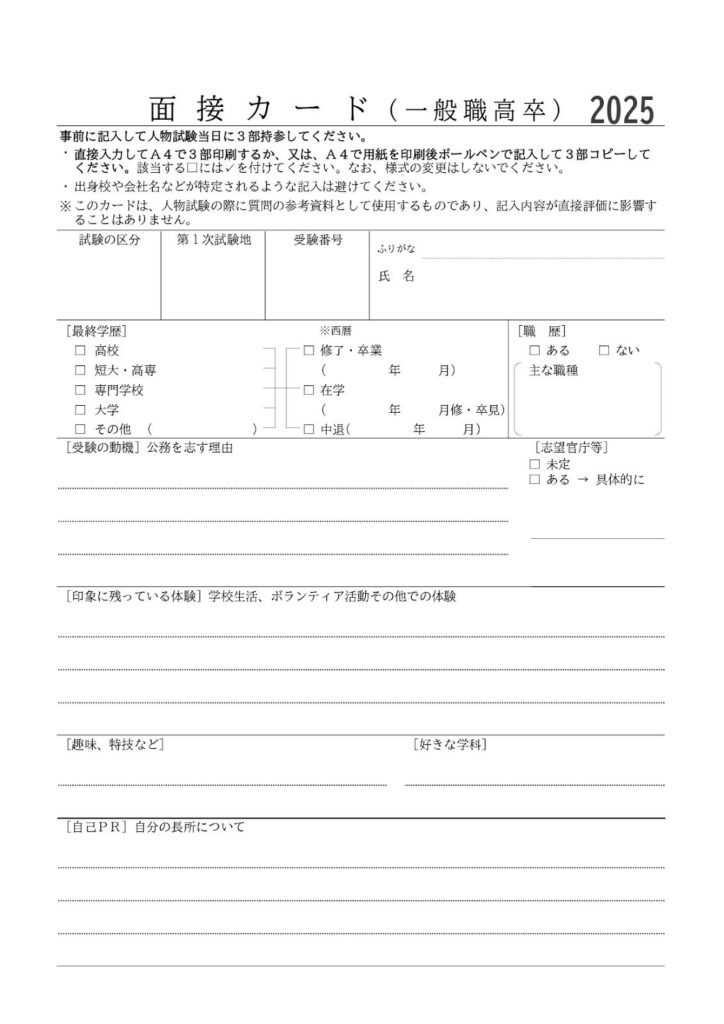

国家公務員採用一般職試験(高卒程度)

- 基本情報(試験区分、第1次試験地、受験番号、氏名)

- 最終学歴

- 職歴

- 志望動機

- 志望官庁等

- 学生生活やボランティア活動で印象に残った経験

- 趣味、特技

- 好きな学科

- 自己PR

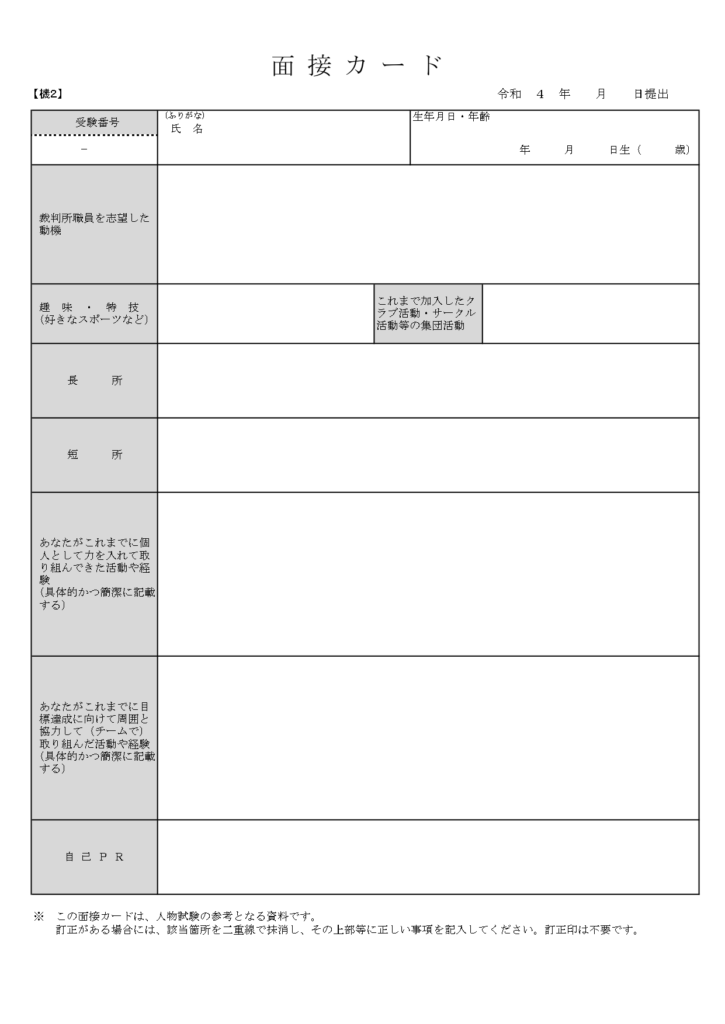

裁判所事務官(2024年)

- 基本情報(受験番号、氏名、生年月日・年齢)

- 志望動機

- 趣味、特技

- 今までに加入したクラブ活動やサークル活動など

- 長所、短所

- 今までに個人として力を入れて取り組んできた活動や経験(具体的かつ簡潔に記載)

- 今まで目標達成に向けて周囲と協力して取り組んだ活動や経験(具体的かつ簡潔に記載)

- 自己PR

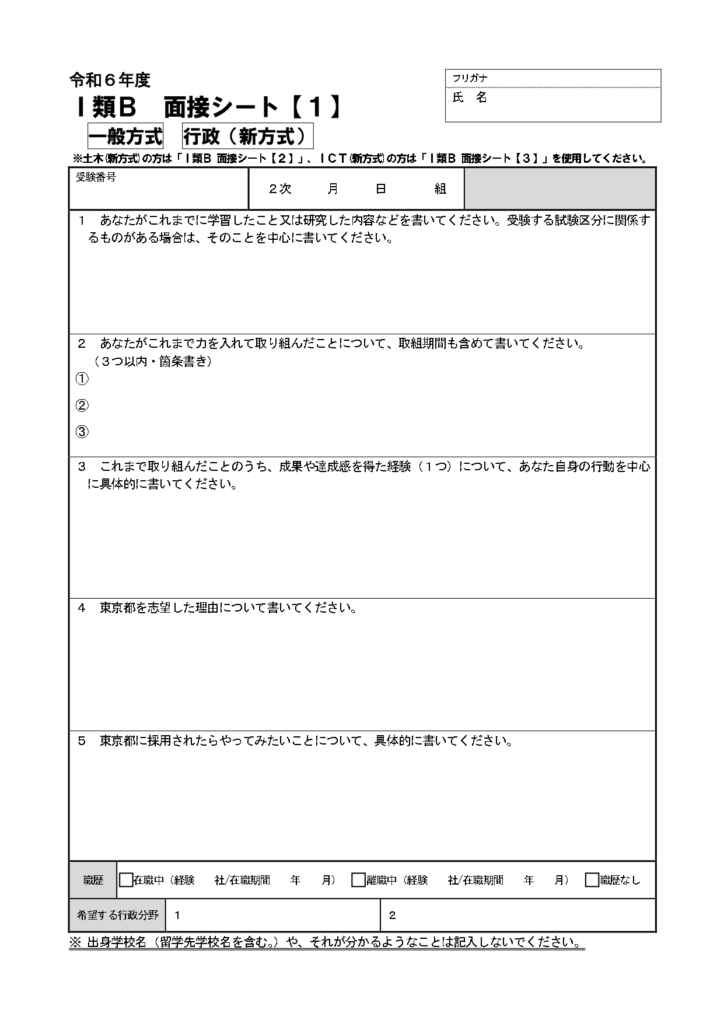

東京都Ⅰ類B(新方式)

- 基本情報(氏名、受験番号)

- これまでに学習したこと又は研究した内容(試験区分に関係する場合はそのことを中心に記載)

- これまでに力を入れて取り組んだことを3つ(取り組み期間も含めて記載)

- これまで取り組んだことのうち、成果や達成感を得た経験についての具体的な行動

- 志望動機

- 採用後にやってみたいこと

- 職歴

- 希望する行政分野

神奈川県職員

- 基本情報(試験区分、受験番号、氏名、生年月日、住所)

- 学歴

- 職歴

- 資格、免許等

- 他の受験状況

- 志望動機

- やってみたい仕事、希望勤務箇所、地域

- 長所、短所

- これまでに力を入れて取り組んだこと

- 趣味、特技等

面接カードで面接官が評価しているポイント

面接カードへの記載内容を決める前に、面接官が面接カードからどんな点を評価しているのかを理解することが大切です。

面接カードで面接官が評価しているポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

- 公務員としての適性があるかどうか

- 受験者の人柄や性格

- 将来像が具体的であり活躍できそうかどうか

面接官が評価しているポイントを理解することは、記載内容を決める際の軸にもなります。

内容で迷った時にも、上記をアピールできそうかどうかを判断基準にすることで、一貫性を持たせた面接カードにできる可能性が高いです。

面接カードから、これだけのポイントを評価しているため、面接カードは非常に重要なんです!

公務員としての適性があるかどうか

面接官は面接カードから、受験者が「公務員としての適性があるかどうか」を評価しています。

面接カードには、志望動機や自己PR、これまでに努力した内容などを記載しているため、エピソードや自己理解の内容から公務員適性を判断しています。

例えば、ボランティア経験やチームでの活動を通じて人の役に立ったエピソードがあると、住民サービスに真摯に取り組める人材であると判断される可能性が高いです。

また、困難を乗り越えた経験や粘り強さを示す内容は、課題に対する耐性を示す材料となります。

受験者の人柄や性格

面接官は面接カードから受験者の「人柄や性格」も評価しています。

面接カードは、書き方や内容、文量などから様々な人柄や性格を読み取ろうとしています。

例えば、丁寧な字で書かれており、計画的で真面目だという自己PRなら、コツコツ真面目に努力できそうな人材だという印象を与えられる可能性が高いです。

一方で、自己中心的な内容や抽象的すぎる記述は、誠実さや信頼性に欠ける印象を与える恐れもあります。

人柄の良さは、公務員として住民や同僚と円滑に関係を築く上で欠かせない要素です。

自分の伝えたい人柄や性格が伝わるように、面接カードの書き方や内容も意識しましょう。

将来像が具体的であり活躍できそうかどうか

面接官は面接カードから「将来像が具体的であり活躍できそうかどうか」を評価しています。

これらをアピールするためには、エピソードがいかに具体的で現実的かが重要です。

例えば「人の役に立ちたい」だけだと、抽象的であり具体的に何をして役に立ちたいのかが伝わりません。

一方「〇〇の分野で地域課題の解決に貢献したい」など具体的なビジョンがあると、面接官に好印象を与えられます。

また、将来像に向かってどんな努力をしたかや今までの経験と繋がりがあるかも見られています。

【項目別】面接カードの書き方と記入例

面接カードを書く際には、項目別の書き方を理解した上で、記入例を参考にしながら作成するのがおすすめです。

面接カードで聞かれやすい内容として、以下8つを紹介します。

- 志望動機

- 自己PR

- 学歴と職歴

- 長所と短所

- 今までに力を入れてきたこと

- 併願状況

- 最近関心を持っていること

- 採用されたらやってみたいこと

記入例を参考にして自分なりにアレンジしてみましょう!

①志望動機

志望動機では「なぜ公務員になりたいのか」や「なぜその自治体や職種を選んだのか」を明確に伝える必要があります。

評価されるポイントを踏まえた上で、以下の点を意識して作成するのがおすすめです。

【評価されているポイント】

・過去の経験や価値観と結びついた動機かどうか

・仕事内容・課題・施策への言及があるか

・どのように貢献できるかを含めているか

【例文】

私が公務員を志望する理由は、地域に密着した行政サービスを通じて住民の生活を支えたいと考えたからです。

大学時代に地域ボランティアに参加し、高齢者や子どもと関わる中で、行政の役割の大きさを実感しました。

中でも、市の職員の方が福祉イベントを企画運営している姿を見て、行政の現場で働く意義を強く感じました。

この経験から、地域の課題解決に貢献できる公務員になりたいと考え、志望いたしました。

抽象的な表現だけでは説得力に欠けるため、自分の経験を根拠にして動機を具体化することが大切です。

また、志望動機と他の項目に矛盾しないように一貫性にも注意しましょう。

②自己PR

自己PRでは、公務員として活躍できる資質や強みを、具体的な経験に基づいて伝える必要があります。

面接官は、単なる長所のアピールではなく「その強みが実際の業務にどう活かせるか」を重視しています。

【評価されているポイント】

・強みが公務員に求められる資質と一致しているか

・エピソードが具体的で信頼性があるか

・自治体や職種にマッチする人物像か

【例文】

私の強みは、チームの中で信頼関係を築きながら物事をやり遂げる協調性です。

今まで様々な場面で相手の立場を考え、円滑な関係作りを意識して行動してきました。

大学のゼミでリーダーを務めた際、意見の対立が起きたチームを調整し、無事にプレゼンを成功させた経験があります。

この経験から得た協調性を、公務員としての業務に活かしていきたいと考えています。

公務員の仕事の多くは、1人では務まりません。

同僚や上司だけでなく、住民との協力が必要なケースもあることを踏まえた上で強みを語ることが大切です。

③学歴と職歴

学歴と職歴は、一見事務的な項目に思われがちです。

しかし、面接官は学歴と職歴を基に受験者の背景や適応力、継続性なども読み取っていることを理解しておきましょう。

【評価されているポイント】

・学歴・職歴にブランクがないか

・転職経験が多い場合、その理由が前向きかどうか

【例文】

2018年 3月 〇〇中学校 卒業

2018年 4月 〇〇高等学校 入学

2021年 3月 〇〇高等学校 卒業

2021年 4月 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学

2025年 3月 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業見込み

職歴欄の枠が箇条書きではなく文章形式の場合、「転職や退職をした理由」や「前職で得た経験」などを記載すると、好印象を与えられます。

④長所と短所

長所と短所では、受験者の自己理解の深さと客観性があるかが確認されています。

自分の特性をどう捉え、どう活かし、どう改善しようとしているかを明確にすることが重要です。

【評価されているポイント】

・長所が公務員に求められる資質に合っているか

・短所が公務員として致命的ではないか

・長所と短所に一貫性があるか

【例文】

私の長所は粘り強く取り組む継続力で、短所は慎重すぎて行動が遅れることです。

一度決めたことは責任を持ってやり遂げますが、失敗を避けようと考えすぎて行動が遅れることがあります。

大学ゼミの発表準備で完璧を求めすぎた結果、締切ギリギリになったことがあり、それを機に期限管理を徹底するよう努めました。

今では継続力と慎重さのバランスを意識しながら、計画的に取り組むよう心がけています。

短所は正直に書きつつも、現在の改善努力やその成果を示すことで、前向きな印象を与えることができます。

⑤今までに力を入れてきたこと

今までに力を入れてきたことでは、受験者の人柄だけでなく、社会人として必要な基礎能力があるかどうかが確認されています。

結果だけでなく、努力の内容や工夫の仕方などの過程も見られています。

【評価されているポイント】

・他者との協力やコミュニケーションを重視しているか

・目標に対してどのような工夫や姿勢を持って取り組んだか

・経験から何を学び、それを今後どう活かそうとしているか

【例文】

私は大学時代、飲食店でのアルバイトに力を入れて取り組みました。

忙しい環境でも安定した接客を心がけ、チーム全体の連携を重視して働きました。

新人教育を任された際には、マニュアル作成や声がけを通じて全員の対応力向上に貢献しました。

この経験から得た責任感や協調性を、公務員としての業務にも活かしたいと考えています。

エピソードには、部活やアルバイト、受験勉強など何を記載しても問題ありません。

公務員にも応用できるエピソードを選ぶと、評価に繋がりやすいです。

⑥併願状況

併願状況では、受験先を把握することだけを目的としているわけではありません。

受験先も含めた併願先の中における志望度も評価されています。

【評価されているポイント】

・なぜその自治体・職種を受験しているのか

・志望度に矛盾がないか

【例文】

併願として◯◯県庁と△△市役所も受験しています。

いずれも地域課題に直接関われる行政職であり、住民と近い距離で働ける点に魅力を感じ受験しました。

ただ、⬜︎⬜︎市(受験先)で働きたいという思いが強いため、⬜︎⬜︎市(受験先)が第一志望です。

併願しているからと言って、志望度が低いと判断されるわけではありません。

複数の受験先に対して納得感のある説明ができれば、発言に説得力を持たせられるでしょう。

⑦最近関心を持っていること

最近関心を持っていることでは、受験者の社会への関心度や社会情勢に対する考え方などを確認しています。

ニュースを見ていることだけでなく、興味を持った理由や自分なりの意見を記載することで、問題意識の強さもアピールできるでしょう。

【評価されているポイント】

・社会問題や行政課題への興味・関心の有無

・自分なりの視点や考察があるか

【例文】

最近は、高齢者の地域見守り活動に関心を持っています。

関心を持ったのは、少子高齢化が進む中で行政と地域住民の連携がますます重要になると感じたことが理由です。

大学で地域包括ケアに関する講義を受けた際、自治体主導の見守りネットワークの事例を知り、地域福祉の在り方に興味を持ちました。

今後はこのような取り組みに主体的に関わり、地域課題の解決に貢献したいと考えています。

志望先に関するニュースや地域課題などに言及すると、より具体性が増し、志望先への関心の強さも伝わるためおすすめです。

⑧採用されたらやってみたいこと

採用されたらやってみたいことでは、業務への理解度を深めた上で、具体的な関心や目標を持っているかどうかが確認されています。

公務員の仕事は幅広いため、関わりたい分野を明確にすることが評価のポイントです。

【評価されているポイント】

・業務内容や行政の仕組みに対する理解があるか

・自分の経験や強みと結びついているか

・現実的かつ前向きな目標であるか

【例文】

私が採用されたら、地域福祉に関わる業務に積極的に携わりたいと考えています。

高齢者支援や子育て支援など、住民の生活を支える福祉分野に以前から強い関心があるからです。

大学では社会保障制度や自治体の福祉施策について学び、地域包括ケアの実地調査にも参加しました。

これらの経験を活かして、公務員としても誰もが安心して暮らせる地域作りに貢献していきたいです。

具体的な部署や政策、地域課題への言及があると説得力が増します。

また、やってみたいと感じたきっかけを自分の経験に基づいて伝えられれば、面接官を納得させられる可能性が高いです。

面接カード作成時のポイント

公務員試験における面接カードでより好印象を与えるためには、作成時のポイントを理解しておくことが大切です。

面接カード作成時のポイントとしては、以下の5つが挙げられます。

- PREP法で記入する

- 150文字前後で記入する

- 人物像やエピソードに一貫性を持たせる

- です。ます。調で記入する

- 誤字脱字をゼロにする

文章構成や文字数、表現の一貫性、読みやすさなど、細部まで丁寧に仕上げることで、他の受験者よりも一歩リードできるでしょう。

意識できていない方も多いため、意識できるだけで読みやすく見やすい面接カードになります!

PREP法で記入する

公務員試験の面接カード作成においては、PREP法で記入することが大切です。

PREP法とは、以下の順番で文章を構成することで、読みやすく説得力を持たせられる文章術です。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(再結論)

PREP法の具体例としては、以下の例文を参考にしてください。

- 【Point:結論】私の強みは責任感があることです。

- 【Reason:理由】なぜなら、アルバイトで責任者としてまとめあげた経験があるからです。

- 【Example:具体例】実際に、シフト管理や新人指導を任され、問題なく運営できました。

- 【Point:再結論】この経験から、私には責任感があると自負しています。

以上のようにまとめることで、何を伝えたいのかやそれに基づく根拠を伝えられます。

面接カードには、多くの内容を記入することはできないため、いかに簡潔に要点だけをまとめられるかが重要です。

150文字前後で記入する

公務員試験の面接カード作成時のポイントとして、150文字前後で記入することが挙げられます。

面接カードの記入欄は限られているため、要点を絞って簡潔にまとめなければいけません。

文章が長すぎると読みづらくなり、逆に短すぎると内容が薄く伝わってしまう可能性が高いです。

150文字前後なら多すぎず少なすぎず、面接官が一読して内容を把握しやすくなるでしょう。

面接カードだけで全てを伝えようとするのではなく、細かい部分に関しては面接試験で直接伝えることを心掛けましょう。

人物像やエピソードに一貫性を持たせる

公務員試験の面接カードを作成する際には、人物像やエピソードに一貫性を持たせることも大切です。

面接カードには、自己PRや志望動機、学生時代の経験など、複数の項目を記載します。

それぞれの項目で評価されているポイントは異なりますが、全体の内容に一貫性があるかどうかも評価されています。

例えば、「協調性が強み」と書いているのに、エピソードでは個人プレーばかりが強調されていると、信頼性に欠ける印象を与える可能性が高いです。

反対に、人物像とエピソードが結びついていれば説得力を持たせられるため、全体を通して自分の強みや価値観がブレないように意識しながら作成することが大切です。

です。ます。調で記入する

公務員試験の面接カードを作成時には「です。ます。調」で記入することも大切です。

公務員という職業柄、丁寧で誠実な印象を与える文体が求められます。

そのため「砕けた表現」や「だ。である。調」は避けた方が無難です。

また、文末がバラバラになっていると文章のまとまりがなく、読み手に違和感を与えてしまいます。

「〜と考えています」「〜が理由です」のように、丁寧かつ自然な文章を心がけましょう。

誤字脱字をゼロにする

公務員試験の面接カードを作成する際には、誤字脱字をゼロにすることが大切です。

面接カードに誤字や脱字があると、それだけで評価が下がる可能性があります。

誤字脱字は内容に関係なく「丁寧さに欠ける人」や「確認を怠る人」という印象を与えてしまうため注意が必要です。

特に公務員は文書作成の機会が多く、正確性や注意力が求められます。

提出前には必ず見直しを行い、できれば第三者にもチェックしてもらうと、より確実に誤字脱字を無くせるでしょう。

面接カードに関する注意点

効果的な面接カードを作成する際のポイントだけでなく、悪印象を与える可能性のある部分についても理解しておくことが大切です。

面接カードに関する注意点としては、以下の3つが挙げられます。

- 虚偽の内容を書かない

- 基本的に空白を作らない

- ギリギリに提出しない

これらをしてしまうと、他の受験者と差をつけられないどころかマイナス評価を受ける可能性が高いです。

知っていれば回避できるため、事前に確認しておきましょう。

虚偽の内容に関しては、バレたら一発でアウトになる可能性もあるため絶対にやめましょう!

虚偽の内容を書かない

面接カードには、虚偽の内容を書かないように注意しましょう。

面接官からの評価を高めようとするあまり、虚偽の内容でアピールしようとしてしまうケースもあります。

しかし、実際には経験していない活動や過度に誇張したエピソードを記載すると、面接中の深掘り質問に対応できず、信頼を失う可能性が高いです。

なぜなら、公務員は住民からの信頼と誠実さが重要視されるからです。

面接官は、経験の真偽や一貫性を鋭く見抜くため、少しでも不自然な点があると疑念を抱かれてしまいます。

そのため、虚偽の内容を記載するのではなく、今までの自分の経験からアピールできそうなものを見つけることが大切です。

基本的に空白を作らない

面接カードに記載する際には、基本的に空白を作らないことを心掛けましょう。

面接カードには、志望動機や自己PRなど受験者の人物像を知るための最低限のことしか記載しません。

最低限の内容なのに空白が多いと「準備不足」や「熱意がない」と受け取られる恐れがあります。

仮に明確な実績がない項目でも、工夫して自分なりの経験や考えを言葉にすることが重要です。

ギリギリに提出しない

面接カードの注意点としては、ギリギリに提出しないことも挙げられます。

事前に提出する形式の場合、余裕をもって提出しましょう。

締切ギリギリの提出では、焦って誤字脱字が増えたり、内容の見直しが不十分になったりするリスクが高まります。

また、郵送の場合は配送の遅延など、予期せぬトラブルによって期限に間に合わない可能性もあります。

こうした状況は、時間管理能力や責任感に疑問を持たれる原因にもなりかねません。

提出日から逆算して計画的に準備を進め、最低でも締め切りの数日前には受験先に届くように提出しましょう。

公務員試験の面接カードに関するよくある質問

公務員試験の面接カードに関するよくある質問を以下にまとめたので、参考にしてください。

まとめ

公務員試験における面接カードは、書き方を理解しているかどうかで面接官に対する印象が大きく異なります。

今回の記事で紹介した、公務員試験の面接カードで覚えておくべきポイントをまとめました。

- 面接カードの内容は受験先によって異なる

- 面接カードは手書きで気持ちを込めて書くことが大切

- 面接官は面接カードから、受験者の公務員適性や人柄、活躍できそうかどうかを評価している

- 面接カード作成のポイントを理解しておくことで他の受験者と差別化できる

面接カード作成に限らず、公務員試験の面接に不安を感じている方は「数的塾」での公式LINEを追加するのがおすすめです。

公式LINEの追加で、筆記試験や面接試験などのガイドブックが受け取れます。

オンラインでできる面接対策もあるため、追加しておきましょう。

\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

「数的塾」で面接試験を突破しましょう!

コメント